2014~18年に『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』(DHBR)誌上で連載された「世界標準の経営理論」。そこでは世界の経営学の膨大な検証の蓄積から「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた約30の理論が紹介され、その内容は書籍にまとめられた。

その連載「世界標準の経営理論」が、DHBR本誌で2025年4月号から再開した。前回の連載終了後から今日に至るまで、ビジネス環境は大きく変化し、経営理論の重要性がいっそう高まったと入山章栄氏は説く。新たに始まる連載「世界標準の経営理論」では、前回とは異なる3つの内容を取り上げる。

1つ目は、前連載では取り上げなかったが、いまでは世界標準の経営理論に値すると考えられる理論を紹介する。2つ目は、チャレンジングな試みとして従来のディシプリンに基づかない「ディシプリンがない経営理論」を取り上げる。そして3つ目に、理論の背景にある「哲学」について解説する。

本誌での新連載を通じて、正解のない時代に考え抜いて意思決定をするための「思考の軸」をぜひ身につけていただきたい。

※本稿では、連載をベースに書籍となった『世界標準の経営理論』を、入山氏による動画解説で改めてお届けします。動画は2020年8月から定期的に収録したもので、ダイヤモンド・オンラインで公開された内容と同一です。その他の動画は「入山章栄の世界標準の経営理論」より、ご確認ください。

* * *

世界標準の経営理論:SCP理論の解説

マイケル E. ポーターとSCP理論

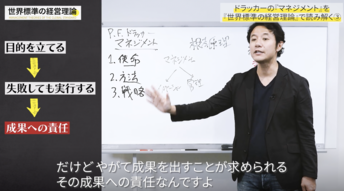

今回は書籍『世界標準の経営理論』の第1章・第2章で取り上げたSCP(structure-conduct-performance)理論について解説します。SCP理論は、ハーバード・ビジネス・スクール教授である、マイケル E. ポーターによって提唱された、経営理論です。

SCP理論と経営戦略の関係

ポーターの競争戦略論として有名な「ファイブフォース」や「差別化戦略」などのフレームワークは、じつはSCP理論を前提にしています。そのため、フレームワークを単に暗記するのではなく、SCP理論の基本メカニズムを理解することが重要です。SCP理論を理解し、この理論を「思考の軸」として使ってください。

経営学の3つのディシプリン

経営学は、歴史の浅い学問分野です。そのため、経営学自体は、人・組織の行動原理に関して、独自の理論基盤を持っていません。しかし、ビジネス・経営とは人や組織が行うものです。したがって、世界標準の経営学では、よりはっきりと「人・組織は本質的にこう考え、こう行動するものである」ということにしっかりとした基盤を持った、3つの「理論ディシプリン」とでも呼べるものを応用しています。それが、以下の3つです。

・経済学:「人は合理的な意思決定をする」という仮定に基づく。

・心理学:「人は(古典的な経済学が仮定するほどには)合理的な行動を取らない」という原理に基礎を置く。

・社会学:人と人との間(あるいは組織と組織の間)の「社会的な関係性」に関心を持つ。

ポーターのSCP理論は、経済学ディシプリンに基づいています。これが重要です。ポーター教授は経済学の博士号を持っています。

SCP理論とは

SCP理論は、端的にいえば、「構造的に儲かる業界と儲からない業界の違い」を説明する理論です。これを理解する際に重要になるのが、「完全競争」と「独占」という2つの概念です。

・完全競争:市場に無数の小さな会社がいて、どの企業も市場価格に影響を与えられない。企業の提供する製品・サービスが同業他社と同質で、差別化がされていない状態。いわゆる価格競争に陥りやすく、どんどん利幅を削っていくことになる。

・完全独占:業界に1社だけが存在して価格をコントロールし、他の企業が参入できない状態。1社しかいなければ、そもそも差別化もない。

現実には、完全競争や完全独占の市場はほぼ存在しません。あくまでも理論的な仮想状態にすぎないのですが、この2つを両極とすることで、みなさんの業界がどのあたりにいるかを測る物差しができるのです。自分の属する業界が、「完全競争」に近ければ、構造的になかなか儲かりにくいということが分かります。

自分の業界をSCP理論に基づいて考えてみた時、完全競争に近いところに位置づけられて、どう見ても儲からないことが明らかになったとします。その時に、何か戦略的に手を打つことで、自分のいる競争環境を完全独占の側に移せないかと考える。この儲かるか儲からないかを判断するためのフレームワークがファイブフォースです。

そして、その儲からない環境にいるときに、儲かるようにするにはどうすればいいか。そのための手段の一つが、差別化戦略です。完全競争は差別化がない世界だから、儲からない。逆に言えば、差別化をしていくと、次第に完全独占の側に寄っていく。だから、ポーターの競争戦略では、差別化を重視するわけです。