2014~18年に『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』(DHBR)誌上で連載された「世界標準の経営理論」。そこでは世界の経営学の膨大な検証の蓄積から「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた約30の理論が紹介され、その内容は書籍にまとめられた。

その連載「世界標準の経営理論」が、DHBR本誌で2025年4月号から再開した。前回の連載終了後から今日に至るまで、ビジネス環境は大きく変化し、経営理論の重要性がいっそう高まったと入山章栄氏は説く。新たに始まる連載「世界標準の経営理論」では、前回とは異なる3つの内容を取り上げる。

1つ目は、前連載では取り上げなかったが、いまでは世界標準の経営理論に値すると考えられる理論を紹介する。2つ目は、チャレンジングな試みとして従来のディシプリンに基づかない「ディシプリンがない経営理論」を取り上げる。そして3つ目に、理論の背景にある「哲学」について解説する。

本誌での新連載を通じて、正解のない時代に考え抜いて意思決定をするための「思考の軸」をぜひ身につけていただきたい。

※本稿では、連載をベースに書籍となった『世界標準の経営理論』を、入山氏による動画解説で改めてお届けします。動画は2020年8月から定期的に収録したもので、ダイヤモンド・オンラインで公開された内容と同一です。その他の動画は「入山章栄の世界標準の経営理論」より、ご確認ください。

* * *

リソース・ベースト・ビューとは何か

こんにちは。『世界標準の経営理論』著者の入山章栄です。今回のテーマは「リソース・ベースト・ビュー」(resource based view)です。通称「RBV」と呼ばれるこの理論は、前回紹介したハーバード大学教授のマイケル E. ポーターが提唱したSCP理論と並び、ビジネススクールでよく取り上げられています。

SCP理論との対比

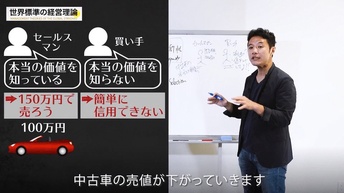

まず、前提として確認しておきたいのは、SCP理論についてです。これはもともと経済学の分野から来た考え方で、SCPとは“structure-conduct-performance“(構造ー遂行ー業績)の頭文字を取ったものです。「その産業がそもそも儲かる構造になっているかどうか」、そのメカニズムを体系化したものがSCP理論と言えます。

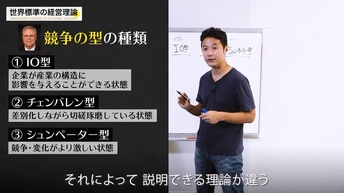

SCP理論では、市場構造が「独占」に近い状態なのか、それとも「完全競争」に近い状態なのかを考えます。独占では1社が市場を占めていますが、完全競争は小さな無数の会社が差別化をしない状態でひしめき合い、価格競争をしている状態です。

つまり、完全競争に近づけば近づくほど、価格競争が激しくなり、市場価格もコントロールできません。そのため、利幅が小さくなり、企業は利益を出しづらくなるということです。

現実の世界では、皆さんの業界、あるいは競争環境は、独占と完全競争の間のどこかに位置するということを、前回お話ししました。

インプットに着目した理論

今回の主題であるRBVもSCPと同様、もともとは経済学ディシプリンの理論です。経済学で「生産関数」と呼ばれるものを考えてみてください。企業は、さまざまな「インプット」(リソース)を組み合わせて「アウトプット」(製品やサービス)を生み出します。インプットには、技術、知識、人材、ブランド、設備などが挙げられます。

SCPがアウトプット側、つまり市場を起点に企業の業績を考えるのに対して、RBVはインプット側、つまり企業が保有するリソースに焦点を当てています。

たとえば、自動車メーカーであれば、完成品としての自動車(アウトプット)をつくるために、エンジンやタイヤ、鉄などに加えて、技術や人材といったリソース(インプット)も必要となります。SCP理論はアウトプット側の話で、こちら側が独占に近づけば近づくほど儲かると述べています。

そして、アウトプットを出すには、インプットが必要です。インプット側を独占すれば、つまりアウトプットをつくるために重要な技術や知識、人材を独占に近づければよいと考えるのがRBVなのです。

RBVを語る上で重要なのが、現ユタ大学教授のジェイ B. バーニーが1991年に『ジャーナル・オブ・マネジメント』に発表した論文です。実は、RBVはバーニーが一番最初に提示したものではありません。

バーニー以前にも複数の経営学者がインプットの重要性には気づいていたのです。そのうえで、この論文の最大の貢献は、「それまで散発的に議論されていた企業のリソースの複数の視点を、一つの理論としてまとめ上げたこと」にあります。

バーニーの論文の主張

バーニーの1991年論文の主張をまとめると、以下のようになります。

- ・企業リソースに価値があり(valuable)、稀少(rare)な時、その企業は競争優位を実現する。

- ・さらにそのリソースが、模倣困難(inimitable)で、代替が難しい(nonsubstitutable)時、その企業は持続的な競争優位を実現する。この時、リソースの模倣困難性は、蓄積経緯の独自性、因果曖昧性、社会的複雑性で特徴づけられる

このようにまとめたことで、いまだにRBVと言えばバーニーだと言われているのです。

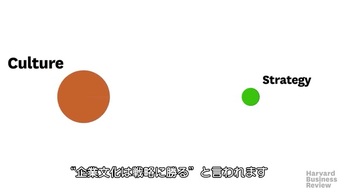

SCPとRBV──どちらがより重要なのか

では、企業が戦略を考える際、SCPとRBV、どちらの視点を重視すべきなのでしょうか。

私の理解では、近年の経営学では「どちらも重要」というのが主流の考え方です。差別化などをして、どのようにして独占的な地位を築くか(SCPの視点)も重要ですし、一方で、自社が持つ稀少なリソースを抑える(RBVの視点)ことも重要です。