(7)予想より早く景気が回復した場合に備える

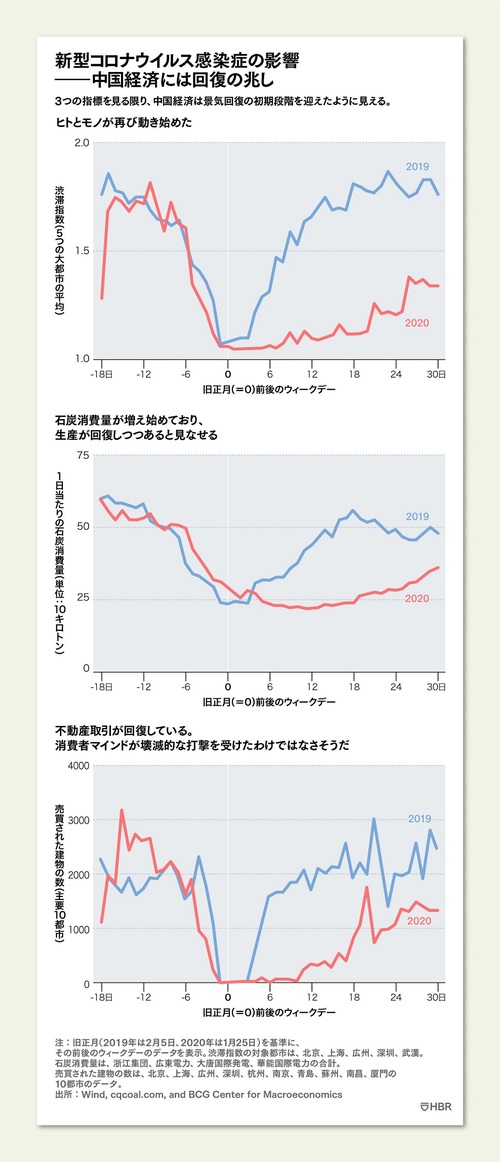

新型コロナウイルスの感染流行が始まってわずか6週間で、中国経済は早くも景気回復の初期段階に入ったように見える。

まず、交通渋滞の度合いは、2019年の73%まで回復している。事態が最も深刻だったときは、これが62%に落ち込んでいた。これは、ヒトとモノが再び動き始めた証拠と言ってよいだろう。

石炭消費量も、2019年の43%に落ち込んでいたのが、75%まで回復している。生産活動が一部再開されていることのあらわれと言える。

そして、消費者マインドも回復し始めているようだ。不動産取引は、2019年の1%まで減っていたが、47%まで回復している。

新型コロナウイルスが、中国以外の国にどれくらい深刻な経済的影響を及ぼし、その打撃がどれくらいの期間続くかを予測することはできない。それでも、中国の経験を見る限り、ほかの国の企業も景気回復に備えておいたほうがよさそうだ。

大企業で新しい方針を策定し、それを周知徹底して実行に移すには、時間がかかる。その点を考えると、まだ危機対応に奔走している段階で、復旧への計画を立て始めたほうがよい。

ある中国の高級旅行代理店は、目先のビジネスが崩壊状態になったため、将来への準備に力を入れようと考えた。具体的には、人員削減に走るのではなく、景気回復に備えて、社員に対して、社内のシステムを改善し、スキルを向上させ、新しい商品やサービスを設計することに時間を割くよう促した。

(8)業種によって景気回復の速度が異なることを理解する

業種や商品によって景気回復のスピードが異なるので、業種や商品ごとにアプローチも変わらざるをえない。

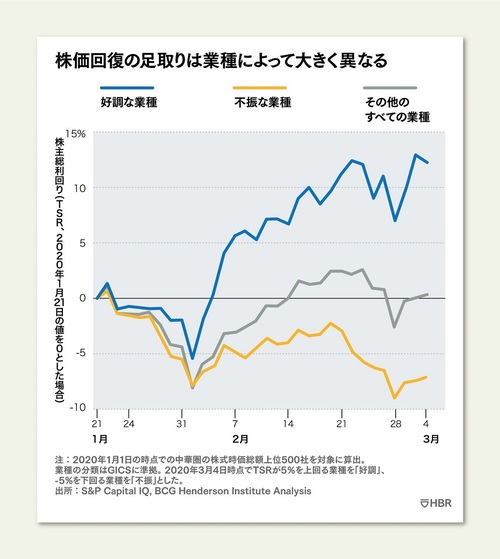

中国で感染拡大が始まって最初の2週間は、あらゆる業種で株価が落ち込んだ。しかし、ソフトウェアや医療機器などの業種は数日で株価が元に戻り、さらには平均12%値上がりした。多くの業種は回復のペースがもっと遅かったが、それでも2、3週間で元の水準を取り戻した。

それに対し、輸送、小売、エネルギーなど、特に大きな打撃を被った業種(株式時価総額ベースで見ると、中国の主要企業の28%を占めている)の株価は、まだ元の水準を少なくとも5%下回っており、回復の兆候はほとんど見られない。

この点から明らかなように、企業は業種に合わせたアプローチを考えなくてはならない。大企業の場合は、事業部門ごとにアプローチを使い分ける必要も出てくるかもしれない。

ある食品・飲料品分野のグローバル企業は、中国市場における商品構成をゆっくり変えつつあったが、この危機をきっかけに、その取り組みを加速させた(同社にとって中国は世界で2番目に大きな市場だ)。その一環として、健康を意識した商品や輸入品の比重を増やし、オンラインでの販売に力を入れることにした。

![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)